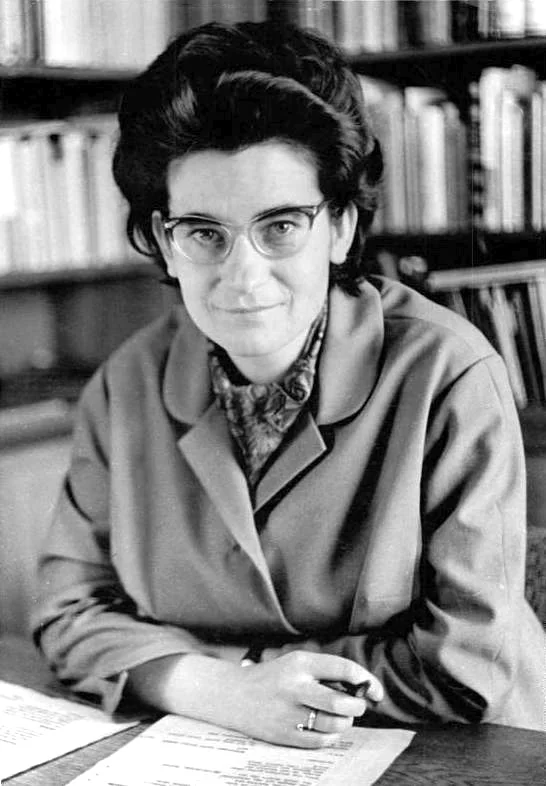

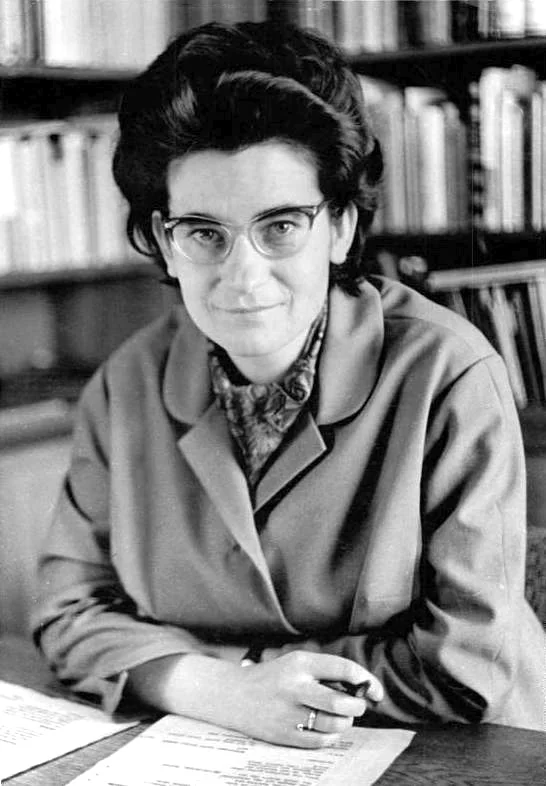

Christa Wolf

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Christa Wolf – Stimme der DDR-Literatur, Chronistin der Gegenwart, Ikone der deutschsprachigen Prosa

Eine Autorin, die Geschichte fühlbar macht – von Der geteilte Himmel bis Medea

Christa Wolf (1929–2011) zählt zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der deutschen Nachkriegsliteratur. Ihre Bücher sind literarische Seismographen: Sie vermessen persönliche Wahrheiten und gesellschaftliche Brüche, sie erzählen von Erinnerung, Kindheit, Macht und Emanzipation – und sie tun dies mit einer stilistischen Konsequenz, die Leserinnen und Leser bis heute bewegt. Aus Landsberg an der Warthe stammend, nach 1945 in Mecklenburg beheimatet, durchlief sie eine exemplarische Musikkarriere der Literatur: Studium der Germanistik, redaktionelle Arbeit, dann der Schritt in die künstlerische Entwicklung als freie Autorin. Ihre Bühnenpräsenz findet sich in Lesungen, Reden und Essays – eine Präsenz, die Debatten auslöste und Kanonbildung prägte.

Biografie: Herkunft, Prägungen, Anfänge

Geboren als Christa Ihlenfeld am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe, erlebte sie den Systemumbruch von Nationalsozialismus zu DDR aus der Perspektive eines jungen Menschen, der Sprache als Halt entdeckt. Nach 1945 siedelte die Familie nach Mecklenburg über. Wolf studierte Germanistik in Jena und Leipzig, arbeitete anschließend als Lektorin und Literaturkritikerin – eine Lehrzeit, die ihr ein feines Sensorium für Komposition, Editionspraxis und literarische Strömungen vermittelte. Diese frühe Praxis im literarischen Feld schärfte ihre Expertise in Fragen von Genre, Erzählperspektive und Arrangement.

1951 heiratete sie den Schriftsteller und Lektor Gerhard Wolf; die Partnerschaft wurde zu einer produktiven Werkstatt des Austauschs. 1961 erschien die Moskauer Novelle – ein Auftakt, in dem Wolf bereits ihre Signatur entwickelte: die Verbindung von subjektiver Erzählhaltung, politischer Topografie und genauer Beobachtung alltäglicher Rituale. Zwei Jahre später folgte Der geteilte Himmel – der Durchbruch, der nicht nur einen Roman-, sondern einen Gesellschaftstitel prägte.

Karriereverlauf und künstlerische Entwicklung: Vom Durchbruch zur moralischen Instanz

Mit Der geteilte Himmel (1963) etablierte Wolf eine Poetik, in der individuelle Biografie und Strukturgeschichte ineinandergreifen. Die Liebesgeschichte von Rita und Manfred wird zum Brennglas für Systeme, Loyalitäten und Grenzregime. Nachdenken über Christa T. (1968) radikalisierte diese Subjektperspektive – mit einer collageartigen, introspektiven Komposition, die die Gattung Roman neu justierte. Kindheitsmuster (1976) fand eine Grammatik für die Nachwirkungen des Nationalsozialismus im Einzelnen, während Kein Ort. Nirgends (1979) einen historischen Resonanzraum für weibliche Stimmen eröffnete.

Kassandra (1983) transformierte einen antiken Stoff zu einer feministischen Gegenwartslektüre; es ist eine Studie über Sprache, Macht und Krieg, kompositorisch getragen von innerem Monolog, mythologischer Intertextualität und präzisem Rhythmus. Störfall (1987) verband das Reaktorunglück von Tschernobyl mit einem familiären Krisenmoment – eine meisterhafte Montage aus Tagesnachrichten und Körpererfahrung, aus Medienrauschen und existenzieller Verdichtung. Mit Medea (1996) entzog Wolf den bekannten Mythos der traditionellen Lesart und schuf eine multiperspektivische Partitur, die Gerücht, Schuld, Xenophobie und epistemische Gewalt untersucht.

Werk und Bibliographie: Kanonische Bücher, maßgebliche Editionen

Zum Kern der Diskographie im Sinn einer bibliographischen Werkübersicht gehören neben Der geteilte Himmel und Nachdenken über Christa T. vor allem Kindheitsmuster, Kein Ort. Nirgends, Kassandra, Störfall, Was bleibt (1990), Medea und Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud (2010). Diese Bücher liegen in maßgeblichen Ausgaben bei renommierten Verlagen vor und werden fortlaufend neu aufgelegt – ein Indiz für anhaltende Relevanz und Leserbindung. In Essaysammlungen, Reden und Briefwechseln – etwa den veröffentlichten Tagebuchprojekten und Korrespondenzen – zeigt sich Wolfs kompositorischer Werkprozess: Notat, Revision, Montage, die sorgfältige Produktion von Stimme und Perspektive.

Wolfs Werk prägte internationale Verlagslandschaften: Übersetzungen machten Kassandra, Medea und Patterns of Childhood (Kindheitsmuster) weltweit zugänglich. Die Auswahlbibliographien in Verlagskatalogen und literarischen Institutionen dokumentieren die Spannbreite von Prosa, Essayistik und Reden – eine Werkarchitektur, die in ihrer Dichte und inhaltlichen Konsequenz einmalig ist.

Stil, Themen und Technik: Subjektive Wahrheit als Komposition

Christa Wolf suchte eine literarische Wahrheit, die jenseits einfacher Parteinahmen liegt. Ihre Prosa arbeitet mit erlebter Rede, innerem Monolog, essayistischen Einschüben und motivischen Refrains; sie komponiert Stimmen, Zeiten und Räume zu polyphonen Textgefügen. Form und Ethos sind untrennbar: Narrative Verfahren sind zugleich erkenntnistheoretische Instrumente. So wird Erinnerung zur Methode, Empathie zur Erkenntniskategorie, und der Körper – Krankheit, Müdigkeit, Atmung – zum Sensor gesellschaftlicher Zustände.

Musik-analog gedacht, folgt ihr Schreiben der Logik einer Fuge: Themen tauchen auf, wandern, transponieren sich, kontrapunktieren einander. Das Arrangement reflektiert die Konflikte zwischen privater Integrität und öffentlicher Erwartung, zwischen Mythos und Gegenwart, zwischen weiblicher Erfahrung und patriarchalen Strukturen. Diese Stilanalyse erklärt, warum Wolfs Texte im Literaturunterricht wie in Forschungskolloquien gleichermaßen produktiv sind.

Kultureller Einfluss und Zeitdiagnose: Literatur als gesellschaftliche Praxis

Wolf war mehr als eine Autorin: Sie wurde – durch Lesungen, Reden, Stellungnahmen – zur öffentlichen Intellektuellen. Ihre Bücher lieferten ein Vokabular für die Erfahrung der DDR und der Transformation nach 1989. Leserinnen und Leser fanden in Kassandra und Medea feministische Deutungsangebote, in Kindheitsmuster eine Ethik des Erinnerns, in Was bleibt eine Poetik der Selbstprüfung unter Überwachung. Diese Texte prägten Debatten über Verantwortung, Mitläufertum, Dissidenz und Utopie – und sie tun es weiterhin in Schule, Hochschule und Feuilleton.

Institutionell ist ihr Einfluss sichtbar: Die Sicherung ihres literarischen Archivs, die Arbeit der Christa-Wolf-Gesellschaft, internationale Neuauflagen und Ausstellungen halten die Diskussion lebendig. Wolfs künstlerische Entwicklung bleibt Referenzpunkt für Autorinnen, die Subjektivität als Erkenntnisform ernst nehmen. Ihre Bücher funktionieren als kulturelle Speicher – und als Prüfsteine für Gegenwartsdiagnosen im Zeichen von Klima, Krieg, Überwachung und Desinformation.

Rezeption, Auszeichnungen und Autorität: Preise, Kanonisierung, Debatten

Christa Wolf erhielt 1980 den Georg-Büchner-Preis – die renommierteste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur. Weitere Preise wie der Schiller-Gedächtnispreis, der Geschwister-Scholl-Preis, der Deutsche Bücherpreis (Lebenswerk, 2002) und Ehrungen durch Akademien belegen die Autorität ihres Werks. Parallel gehörte sie zu den meistdiskutierten Stimmen der Gegenwart: Ihre Haltung zur DDR, später veröffentlichte Stasi-Akten und die verspätete Publikation von Was bleibt lösten intensive Debatten über Verantwortung und Gewissen aus.

Diese Kontroversen minderten nicht ihre literarische Relevanz, sondern rahmten sie. Gerade die Reibung zwischen ästhetischem Anspruch und politischer Realität macht Wolfs Prosa zu einem Langzeitarchiv der Bundesrepublik und ihrer ostdeutschen Vorgeschichte. In der kritischen Rezeption gilt sie als Autorin, die Formen radikalisiert und zugleich Lesbarkeit wahrt – eine seltene Kombination aus künstlerischem Wagnis, ethischer Reflexion und erzählerischer Sogkraft.

Archiv, Nachlass und Editionspraxis: Material einer Schreibbiografie

Das literarische Archiv von Christa Wolf – mit Werkmanuskripten, Korrespondenzen und nahezu lückenlosen Tagebüchern – ermöglicht Forschung auf Primärquellenbasis. Für die Editionsphilologie ist dies zentral: Entwürfe zeigen, wie Motive angelegt, wie Sätze rhythmisiert, wie Perspektiven verschoben wurden. Für die Öffentlichkeit bedeutet das Archiv kulturelles Gedächtnis: Ausstellungen, Tagungen und digitale Angebote öffnen das Material und verankern das Werk in einer breiteren Erinnerungskultur.

Auch posthum setzt die Rezeption Impulse: Jubiläen, Neuausgaben, kommentierte Lesungen, internationale Programme von Verlagen und Kultureinrichtungen, die Christa-Wolf-Gesellschaft mit Projekten und Wander-Ausstellungen – all dies verstärkt die Sichtbarkeit und aktualisiert Lesarten. Der Nachlass erweist sich als Labor, in dem Werkgenese, politische Zeit und persönliche Erfahrung zusammenfallen.

Aktuelle Resonanzen: Editionen, Veranstaltungen, internationale Präsenz

Obwohl Christa Wolf 2011 verstarb, bleiben ihre Texte in Bewegung: Verlage halten zentrale Titel im Programm, literarische Gesellschaften kuratieren Veranstaltungen, und Institutionen widmen dem Werk neue Perspektiven – von schulischen Projekten bis zu wissenschaftlichen Konferenzen. Diese Aktivitäten belegen, dass Wolfs Themen – Erinnerungspolitik, weibliche Stimmen, Machtkritik, ökologische und technologische Risiken – heute besondere Dringlichkeit besitzen.

In der Fachdebatte verschiebt sich der Fokus von der politischen Biografie zur formbewussten Stilanalyse: Wie erzeugt Wolf Spannung ohne Plotkonventionen? Wie organisiert sie Chor und Solo in multiperspektivischen Erzählungen? Solche Detailfragen der Produktion und Komposition verbessern das Verständnis der Texte – und zeigen, weshalb diese Autorin weiterhin in Curricula, Kanones und Lesezirkel gehört.

Fazit: Warum Christa Wolf heute lesen – und erleben

Christa Wolf macht sichtbar, was Gesellschaften gern verdrängen: das Schwere der Geschichte, das Zittern der Gegenwart, die Kraft der Empathie. Ihre Romane und Erzählungen verbinden künstlerische Form und intellektuelle Redlichkeit; sie ermutigen, Wahrnehmung zu schärfen und Sprache als Handlung zu begreifen. Wer Kassandra, Kindheitsmuster oder Medea liest, erfährt Literatur als Erkenntnis – und findet eine Autorin, die komplexe Wirklichkeit in klare, bewegende Sätze verwandelt.

Ein Appell: Nehmen Sie sich Zeit für diese Bücher. Besuchen Sie Lesungen, Ausstellungen, Tagungen. Christa Wolf ist keine Pflichtlektüre, sie ist ein Gegenwartsinstrument – und live erfahrbar in Diskussionen, die ihr Werk weiterhin entfacht.

Offizielle Kanäle von Christa Wolf:

- Instagram: Kein offizielles Profil gefunden

- Facebook: Kein offizielles Profil gefunden

- YouTube: Kein offizielles Profil gefunden

- Spotify: Kein offizielles Profil gefunden

- TikTok: Kein offizielles Profil gefunden

Quellen:

- Suhrkamp Verlag – Autorinnenseite Christa Wolf

- Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung – Georg-Büchner-Preis 1980: Christa Wolf

- Christa-Wolf-Gesellschaft – Offizielle Website

- Kulturstiftung der Länder – Das Archiv von Christa Wolf

- Encyclopaedia Britannica – Christa Wolf

- Macmillan Publishers – Author Page Christa Wolf

- Penguin Random House – Christa Wolf

- Wikipedia – Christa Wolf