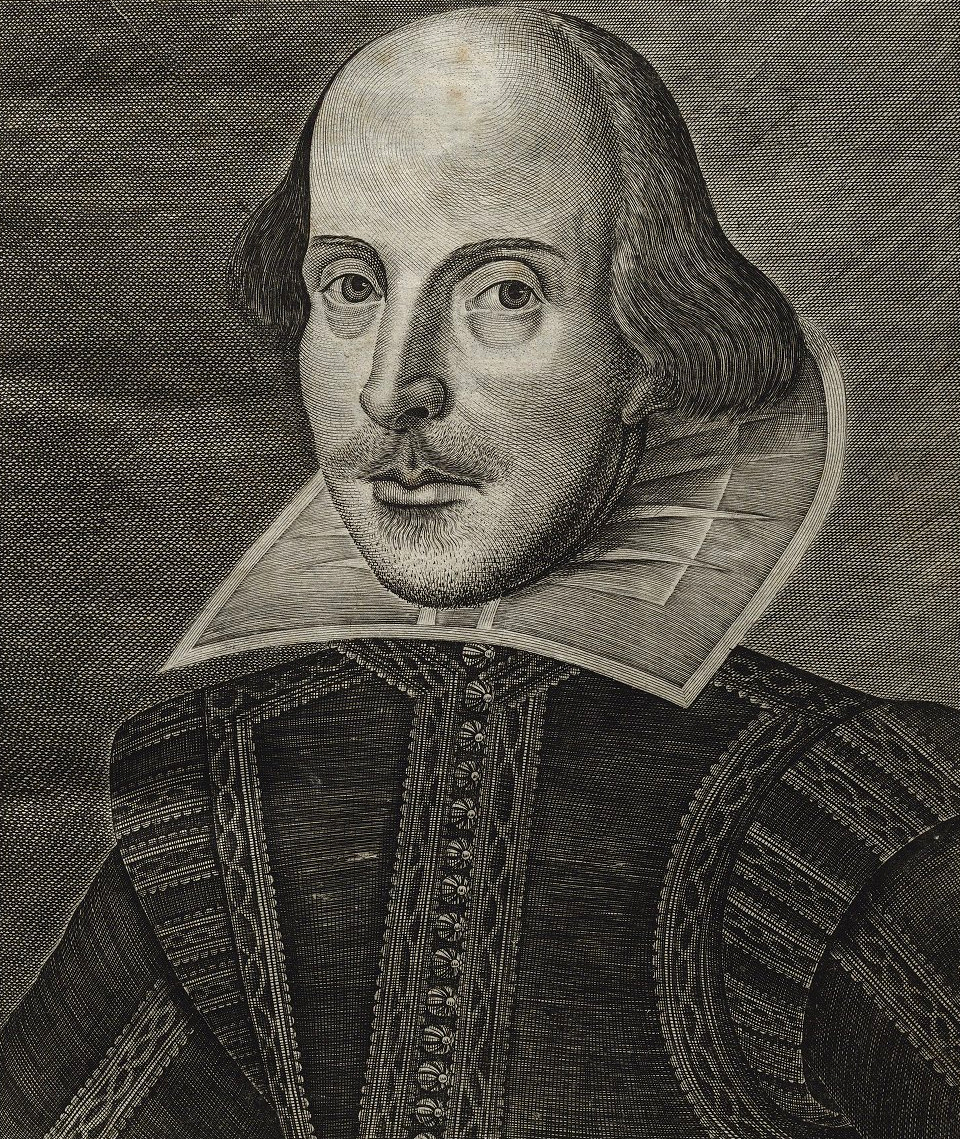

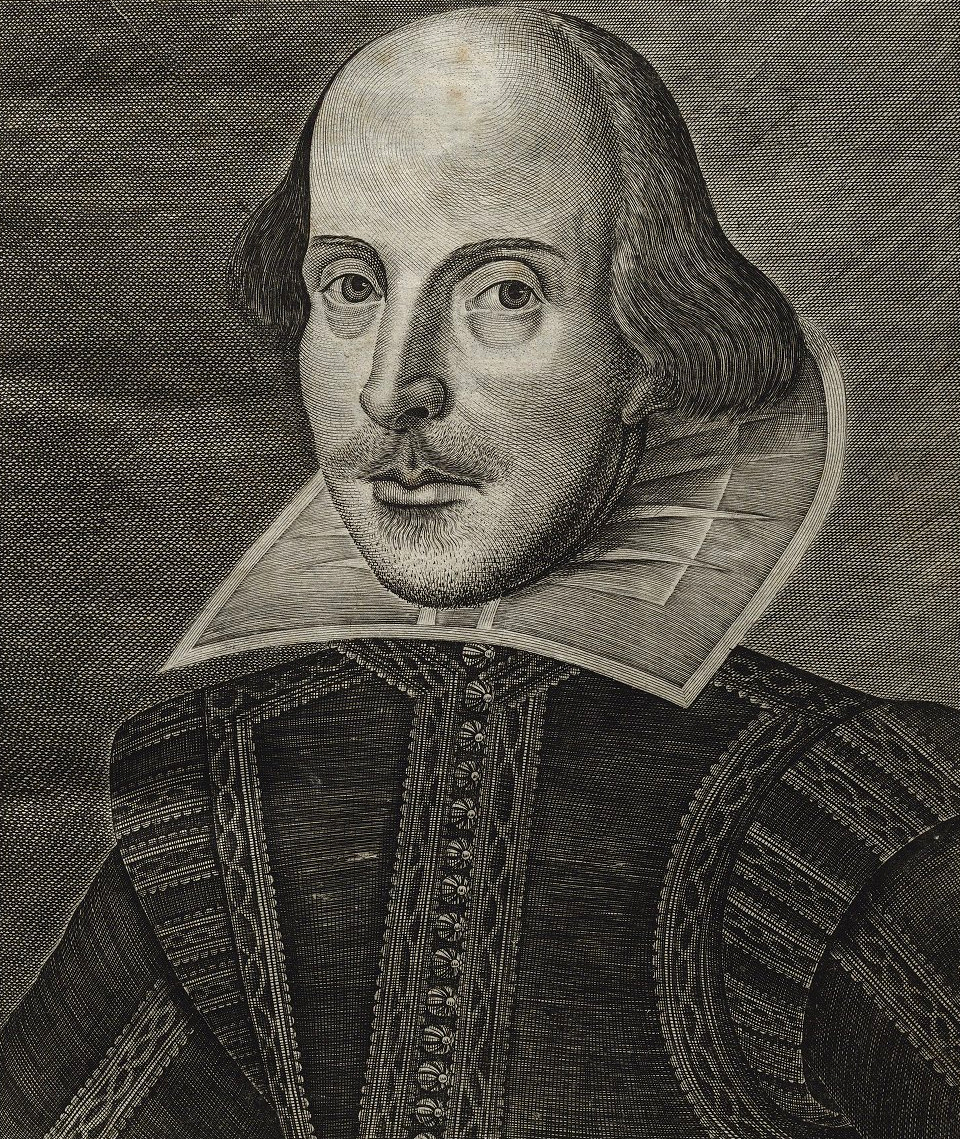

William Shakespeare

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

William Shakespeare – Der unvergleichliche Barde zwischen Bühne, Poesie und Weltkultur

Eine Künstlerbiografie, die bis heute Bühnen erobert und Generationen prägt

William Shakespeare, getauft am 26. April 1564 in Stratford-upon-Avon und gestorben am 23. April 1616 ebenda, gilt als prägendster Dramatiker und Dichter der englischen Sprache. Sein überliefertes Gesamtwerk umfasst rund 38 Bühnenstücke, 154 Sonette sowie mehrere Versdichtungen – ein Œuvre, das die Entwicklung des Theaters, der lyrischen Form und der dramatischen Erzählkunst nachhaltig transformierte. Als Schauspieler, Theaterunternehmer und Autor verband er Bühnenpraxis mit künstlerischer Entwicklung, wodurch seine Dramen nicht nur gelesen, sondern vor allem gespielt und erlebt wurden. Diese Musikkarriere des Wortes – sein Sinn für Rhythmus, Metrik und Klang – ließ Sprache performativ werden und prägt bis heute unsere Wahrnehmung von Komposition, Arrangement und Dramaturgie im Theater.

Herkunft, Ausbildung und erste künstlerische Impulse

Shakespeare wuchs als Sohn des Handschuhmachers und Lokalpolitikers John Shakespeare und seiner Frau Mary Arden in einer wohlhabenden Handwerkerfamilie auf. Wahrscheinlich besuchte er die King’s New School in Stratford, wo Latein, Rhetorik und klassische Literatur auf dem Lehrplan standen – Fundamente, die seine spätere Textarbeit mit Quellen wie Ovid, Plutarch und Holinsheds Chronicles prägten. Über seine Jugendjahre existieren nur wenige Dokumente, doch bezeugen Heirat, Kinder und frühe wirtschaftliche Aktivitäten den raschen Übergang vom Provinzleben in eine Bühne nationaler Reichweite. Aus dieser biografischen Verdichtung erwuchs eine Bühnenpräsenz auf dem Papier: Figuren, deren Stimmen in Blankvers und Prosa eine unverwechselbare klangliche Signatur entfalten.

Aufstieg in Londons Theaterszene: Schauspieler, Anteilseigner, Dramatiker

Ende der 1580er und in den 1590er Jahren etablierte sich Shakespeare in London als Schauspieler und Mitglied einer Spieltruppe, später den King’s Men. Seine Doppelrolle als Autor und Unternehmer stärkte sein Gespür für Spielbarkeit, Timing und Szene. Dramaturgisch denkt er in musikalischen Spannungsbögen: Exposition, Steigerung, Peripetie und Katharsis verhalten sich wie motivische Entwicklung in einer Partitur. Der Bühnenerfolg – vom Globe Theatre bis zu höfischen Aufführungen – erwuchs aus präziser Rollenführung, aus rhetorischen Kadenzen und dem Wechselspiel von Versmaß und Alltagssprache. So traf künstlerische Entwicklung auf Markterfolg: Theater als lebendige, publikumsnahe Kunstform.

Werkverzeichnis (statt „Diskographie“): Komödien, Tragödien, Historien

Shakespeares Dramen lassen sich – in der Terminologie des First Folio – in Komödien, Historien und Tragödien gliedern. Zu den Tragödien zählen Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear und Julius Caesar, Stücke, die Macht, Gewissen und Identität sezierend in Szene setzen. Die Komödien – etwa Ein Sommernachtstraum, Wie es euch gefällt, Was ihr wollt – spielen mit Verkleidung, Verwechslung und musikalischer Leichtigkeit der Sprache. Die Historien – von Richard II bis Richard III und den Henry-VI-Zyklen – orchestrieren Politik, Krieg und Staatsräson in machtvollen Chortexturen und Monologen. Diese „Setlist“ des europäischen Theaters, immer wieder neu arrangiert, hat die Aufführungspraxis und den Kanon globaler Bühnen bestimmt.

Sonette und Versdichtungen: die lyrische Klangarchitektur

Die 154 Sonette zeigen Shakespeare als Architekten formaler Strenge und emotionaler Tiefenschärfe. Das englische Sonett – mit seiner Drei-Quartette-und-Couplet-Bauweise – bildet eine Art harmonisches Schema, in dem Motive wie Zeit, Schönheit, Liebe und Endlichkeit variiert werden. In den erzählenden Gedichten Venus and Adonis und The Rape of Lucrece entfaltet er episch-lyrische Verfahren, die man als kompositorische Entwicklung im Wort begreifen kann: Sequenzen, Rückungen, Reprisen. Diese Texte schärfen sein Sensorium für Klangfarben, damit seine Stücke – vom Hexenchor in Macbeth bis zur Inselmusik in The Tempest – nicht nur dramatisch, sondern auch akustisch wirken.

Textgeschichte und Autorität: vom Quartodruck zum First Folio (1623)

Die Überlieferung seiner Werke fußt auf Quartodrucken aus der Lebenszeit und der monumentalen Erstausgabe Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories & Tragedies von 1623, dem sogenannten First Folio. Herausgegeben von seinen Weggefährten John Heminges und Henry Condell, sicherte es 36 Stücke und bewahrte 18 Dramen vor dem Verlust. Diese editorische Leistung bildet die Grundlage moderner Editionen, Aufführungen und philologischer Forschung. Institutionen wie die Folger Shakespeare Library, der Shakespeare Birthplace Trust und die British Library kuratieren, erforschen und digitalisieren diese Schätze, wodurch Editionsgeschichte, Varianten und Bühnenfassungen transparent werden und die Autorität des Textes – im Sinne der EEAT-Prinzipien – quellenbasiert nachvollziehbar bleibt.

Stil und Poetik: Blankvers, Rhetorik und szenische „Klangräume“

Shakespeares Stil markiert eine Balance aus musikalischer Metrik und natürlicher Diktion. Der ungereimte Fünfheber (Blankvers) bietet Elastizität für innere Monologe und rasante Dialoge; Prosa passgenau für Situationskomik, Intrigen und soziale Differenzierung. Seine Figuren sprechen in motivischen Leitwörtern, Antithesen und Metaphern, die wie Themen einer Sinfonie wiederkehren und sich verwandeln. Intertextuelle Bezüge – von der Antike bis zur Chronistik – werden dramaturgisch „arrangiert“ und in performative Energie übersetzt. So entsteht ein Klangraum, der in Theater und Film, in Hörspiel und Opernbearbeitungen gleichermaßen resoniert.

Kultureller Einfluss und Rezeption: von Globe bis Gegenwart

Shakespeare wirkt als kulturelles Ökosystem: Sprachprägung (zahlreiche idiomatische Wendungen), Figuren-Mythologien (Hamlet, Falstaff, Lady Macbeth) und Stoffe (Romeo und Julia) zirkulieren in Literatur, Musik, Film und Popkultur. Das Fernsehen adaptierte den Kanon in umfangreichen Reihen; Bühnen weltweit zeigen kontinuierlich Neuinszenierungen, die historische Konstellationen gegen Gegenwartsthemen spiegeln. Große Sammlungen – allen voran die Folger Shakespeare Library – stellen Forschenden wie Publikum Quellen, Editionen und digitale Angebote bereit, wodurch die theaterhistorische Forschung und die Spielpraxis gleichermaßen befeuert werden. Auktionen seltener Folios und Jubiläumsprojekte unterstreichen den materiellen wie immateriellen Wert dieses Erbes.

Aufführungen und Adaptionen heute: vom Klassiker-Remix bis zum Musiktheater

Shakespeares Stoffe bleiben ein Labor für neue Formate – von puristischen Texttreuen bis zu popkulturellen Remixes. Bühnen in Europa und den USA aktualisieren die Themen Macht, Gender, Migration, Identität und soziale Spannung durch heutige Bild- und Klangsprachen. Zeitgenössische Produktionen binden oft Live-Musik, Elektronik oder Chorarbeit ein und nutzen die innere Musikalität der Texte, um Publikumserfahrung zu intensivieren. Selbst Musical-Adaptionen – etwa moderne Bearbeitungen der Romeo-und-Julia-Tragödie – zeigen, wie tragfähige Motive in andere Gattungen übersetzbar sind. Diese Vielfalt belegt die ungebrochene Bühnenpräsenz und die dramaturgische „Spielbarkeit“ seines Werks.

Forschung, Editionen und Kanonpflege

Moderne wissenschaftliche Editionen – von Arden bis RSC – stützen sich auf Variantenvergleich, Textkritik und Aufführungszeugnisse. Institutionen wie Folger, der Shakespeare Birthplace Trust und die British Library kontextualisieren das First Folio, vergleichen Quarto- und Foliofassungen und erschließen paratextuelle Materialien wie Titelblätter, Widmungen und frühe Druckfehler. Digitale Repositorien erleichtern den Zugang zu Faksimiles, Kommentaren und Inszenierungsdokumenten. Für die Praxis bedeuten solche Ressourcen: belastbare Notentexte für Regie, Schauspiel und Dramaturgie; für die Forschung: ein dynamischer Kanon, der historische und philologische Präzision mit heutiger Bühnenrealität verschränkt.

Shakespeares „Klang“ im Theater: Performanz, Timing und Text als Partitur

Wer seine Stücke probt, erlebt die Texte wie Partituren: Einsätze, Pausen, enjambierte Zeilen, rhetorische Crescendi. Figurenrede fungiert als musikalische Linie, die auf Gegenstimmen trifft: Dialoge als Kontrapunkt, Chor als Harmoniefeld, Aktschlüsse als Kadenz. Regien nutzen dieses Potenzial, um Tempo, Rhythmus und Dynamik zu gestalten, sodass tragische Fallhöhen, komische Volten und historische Tableau-Sequenzen gleichermaßen präzise wirken. Diese performative Lesart erklärt, warum Shakespeares Werke so unerschöpflich aufführbar bleiben – ein Katalog, der in jeder Epoche neu arrangiert werden kann.

EEAT-Fazit zur Autorität: Quellen, Kanon und kuratorische Verantwortung

Shakespeares künstlerische Autorität resultiert aus Werkfülle, Aufführungstradition und dem hohen Grad an textkritischer Absicherung durch renommierte Bibliotheken, Editionen und Forschungseinrichtungen. Erfolge messen sich hier nicht in Chartplatzierungen, sondern in Aufführungsdichte, Editionsgeschichte und kultureller Reichweite. Preisrekorde bei Folios, Jubiläumseditionen und die fortwährende Präsenz auf Spielplänen weltweit bestätigen die nachhaltige Relevanz. Für heutige Leserinnen, Zuschauer und Ensembles bleibt er ein Erfahrungsraum, in dem Sprache, Körper und Musik der Rede zusammenfinden – eine Erfahrung, die jeder Live-Abend variantenreich erneuert.

Fazit: Warum Shakespeare heute erleben?

Shakespeare bleibt spannend, weil seine Dramen die menschliche Condition in präzisen Szenen, doppelbödigen Metaphern und musikalischen Sprachbögen destillieren. Ob intime Kammerkonstellationen oder breite historische Panoramen – stets entstehen Situationen, in denen Macht, Liebe, Loyalität und Identität im Widerhall unserer Gegenwart erklingen. Wer ihn live erlebt, erfährt das Theater als akustisch-dramatische Kunst, in der Worte handeln und Rhythmus Bedeutung trägt. Nutzen Sie die nächste Gelegenheit für Hamlet, Was ihr wollt oder Macbeth – und hören Sie, wie Text zur Partitur einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz wird.

Offizielle Kanäle von William Shakespeare:

- Instagram: Kein offizielles Profil gefunden

- Facebook: Kein offizielles Profil gefunden

- YouTube: Kein offizielles Profil gefunden

- Spotify: Kein offizielles Profil gefunden

- TikTok: Kein offizielles Profil gefunden

Quellen:

- Wikipedia – William Shakespeare

- Folger Shakespeare Library – Shakespeare’s Life

- Folger Shakespeare Library – The Shakespeare First Folio

- Shakespeare Birthplace Trust – Shakespeare’s First Folio

- Encyclopaedia Britannica – William Shakespeare (Biography)

- British Library – Shakespeare’s First Folio

- Encyclopaedia Britannica – List of plays by Shakespeare

- AP News – Auction of Shakespeare Folios (May 2025)

- The Guardian – Folger Shakespeare Library Reopening (June 2024)

- Wikipedia – Romeo & Julia – Liebe ist alles (Musical)

- Wikipedia: Bild- und Textquelle